Max Havelaar, Jejak Multatuli Lawan Kolonialisme

Max Havelaar, Jejak Multatuli Lawan Kolonialisme

A

A

A

MULTATULI adalah nama pena Eduard Douwes Dekker, pria kelahiran Amsterdam, Belanda, 2 Maret 1820, yang namanya terkenal dalam karya sastra antikolonialisme Max Havelaar tahun 1860.

Multatuli atau dalam bahasa Latin berarti banyak menderita, merupakan kakek dari Ernest Douwes Dekker, seorang perintis kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi menteri negara dalam Kabinet Sjahrir III, dan akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Dalam konteks kekinian, buah pena Multatuli masih terasa relevan. Padahal, karyanya yang berisi tentang kritik tajam sistem tanam paksa Hindia Belanda sudah lewat selama ratusan tahun lalu.

Pada cerita pagi kali ini, ulasan tentang karya Multatuli bukan untuk menghidupkan kembali mayat yang telah menjadi debu. Melainkan seperti yang diungkapkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri, pada Kata Pengantar buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda, terjemahan HB Jassin, Djambatan 1972.

Dikatakannya, relevansi Max Havelaar dalam kondisi kekinian adalah masih ditemukannya kesewenangan para bupati/wali kota, atau para kepala daerah sekitar terhadap masyarakat, dan masih ditemukannya sistem feodalisme di lingkungan pejabat daerah.

Terpenting, adalah bagaimana sikap Multatuli dalam melakukan perbaikan satu sistem yang korup dan sewenang-wenang dari dalam sistem yang dia sendiri ada di dalamnya. Sebagai akibat dari aksinya tersebut, dia sendiri yang akhirnya menjadi korban.

Untuk mengetahui sekilas tentang perjuangan Multatuli, baiklah akan diulas sedikit perjalanan Eduard Douwes Dekker. Hal ini menjadi penting, karena Max Havelaar karyanya yang tersohor itu merupakan satu catatan perjalanan hidupnya di berbagai daerah di Indonesia.

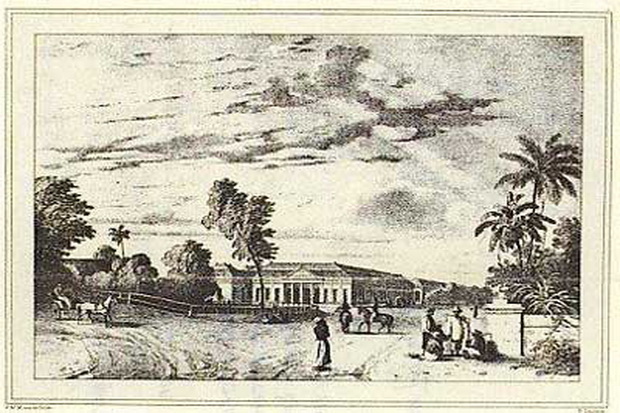

Eduard pertama menginjakkan kakinya ke Indonesia, di Pulau Jawa, pada tahun 1839. Saat itu, dia bekerja sebagai ambtenaar atau pegawai negeri, di kantor Pengawasan Keuangan Batavia.

Tiga tahun kemudian, dia kembali melamar kerja sebagai pegawai pamong praja di Sumatera Barat. Oleh Gubernur Sumatera Barat Jenderal Andreas Victor Michiels, dia dikirim ke Kota Natal sebagai seorang kontrolir, mengurus bagian keuangan dan administrasi.

Namun di sana dia tidak disukai oleh kepala daerah sekitar dan para atasannya. Akhirnya dia dipecat dengan tuduhan telah menggelapkan keuangan daerah. Tetapi tuduhan itu tidak pernah terbukti, karena dia memang tidak pernah melakukan perbuatan tersebut.

Setelah dipecat, selama satu tahun lebih dia menganggur dan hidup serba kekurangan di Padang. Akhirnya, dia kembali ke Batavia, di bulan September 1844. Dua tahun kemudian, dia menikah dengan Everdine van Wijnbergen, gadis keturunan bangsawan.

Karena tuduhan terhadapnya tidak pernah terbukti, akhirnya namanya direhabilitasi, dan dia kembali diberikan kepercayaan untuk bekerja sebagai pegawai sementara, di Asisten Residen Purwakarta.

Dua tahun kemudian, pada tahun 1846, dia diangkat menjadi pegawai tetap. Sejak itu, kariernya melaju dengan cepat. April 1849, dia diangkat menjadi Sekretaris Residen Manado, dan menempati posisi nomor dua paling tinggi pegawai Hindia Belanda, yakni asisten residen.

Dia lalu ditugaskan ke Ambon, pada Februari 1851. Di sana, dia kembali terlibat konflik dengan atasannya Gubernur Maluku, yang memiliki kekuatan sangat besar terhadap bawahan-bawahannya.

Capek dengan situasi tersebut, dia kembali ke Belanda bersama istrinya dan merayakan Hari Natal 1852 di sana. Selama beberapa tahun hidup di Belanda, perekonomiannya sangat buruk, dan hutangnya menumpuk. Dia juga mulai kecanduan judi. Dalam kondisi itu lah anaknya lahir.

Akhirnya, dia memutuskan balik ke Batavia, dan mengajak anggota keluarganya hidup di sana. Dia tiba 10 September 1855. Setahun kemudian, dia mendapatkan lagi pekerjaannya. Kali ini dia ditempatkan sebagai Asisten Residen Lebak, Banten, di Rangkasbitung.

Setibanya di Lebak, Eduard tercenggang. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memberikan kekuasaan hak waris kepada Bupati Lebak Raden Adipati Karta Natanegara selama 30 tahun. Selama itu, pemerintahan berjalan sangat korup, dan rakyat hidup sangat sengsara.

Penduduk yang hidup di bawah kekuasaan bupati diwajibkan bekerja rodi. Bupati juga merampas semua hasil bumi dan ternak milik rakyat. Sebagian ada yang dibeli, namun dengan harga yang sangat murah.

Dia lalu melaporkan tindakan sang bupati dan anggota keluarganya kepada Residen C.P. Brest van Kempendengan. Dia juga meminta bupati dan anggota keluarganya ditahan. Laporan itu ditulis dalam sepucuk surat dengan sangat rinci, berikut catatan pemerintahan.

Laporan itu sangat mengejutkan van Kempendengan, hingga memaksanya untuk melakukan pemeriksaan di tempat. Hasilnya, bupati dinyatakan tidak bersalah. Hal ini membuatnya kecewa.

Tidak puas dengan pemeriksaan van Kempendengan, Eduard meneruskan suratnya kepada Gubernur Jendral A.J Duymaer van Twist. Laporannya diterima, tetapi mendapat tanggapan negatif. Eduard justru dianggap melanggar hirarki pemerintahan Hindia Belanda.

Dia dianggap bersalah, sikapnya dinilai tidak pantas, karena sebagai seorang bawahan tidak pantas melaporkan atasannya. Dia pun kembali kecewa. Tidak mau bertahan dalam sistem yang korup dan menindas, Eduard akhirnya mundur sebagai Asisten Residen Lebak.

Selama menjadi pejabat kolonial, Eduard selalu terlibat konflik dengan atasannya yang sewenang-wenang. Sikap kritisnya terhadap sistem kolonial yang menyengsarakan kaum bumiputra, tidak bisa dia terima. Untuk itu, dia rela kehilangan semuanya, termasuk jabatannya.

Baginya, tidak ada yang lebih penting di Dunia, selain memanusiakan manusia. Meski dia sendiri yang harus menderita. Sampai di sini ulasan perjalanan Eduard Douwes Dekker di Indonesia diakhiri, dan dilanjutkan dengan Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda.

Dalam karya sastra, Multatuli atau Eduard Douwes Dekker benar-benar mendapatkan kemerdekaannya. Dengan bebas, dia bisa menulis setiap detail kekejaman sistem kolonial Belanda. Bukti-bukti yang dia sajikan dalam tulisannya, membuat karya itu menjadi sangat hidup dan otentik.

Dari semua daerah di Indonesia yang pernah disinggahinya, kawasan Lebak, Banten lah yang mendapat porsi paling besar. Melalui tokoh Max Havelaar, dia mengungkapkan semua pengalamannya dengan jujur.

Drs G. Termorshuizen dalam Pendahuluan buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda, terjemahan HB Jassin, Djambatan 1972, mengungkapkan apresiasinya terhadap Max Havelaar. Menurutnya, Max Havelaar merupakan karya sastra yang mampu menjadi tenaga sosial untuk mendorong perbaikan sistem masyarakat di bawah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Dengan jelas, Max Havelaar menceritakan sistem tanam paksa yang berlaku saat itu. Di mana penduduk dipaksa menyerahkan seperlima tanahnya kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dan menanam hasil bumi untuk pasar Eropa, seperti kopi, teh, dan gula.

Para penduduk juga dipaksa bekerja di kebun dan dibayar dengan upah tanam yang sering kali upah tersebut tidak sampai ke tangan mereka, tetapi hanya sampai ke tangan para demang saja.

Melalui catatan langsung di lapangan, Max Havelaar juga mampu menggambarkan dengan tepat penderitaan rakyat di berbagai daerah, di bawah sistem Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Dari tulisannya itu, dapat diketahui kemana arah pena Multatuli diarahkan.

Dari sini juga lah dapat diketahui kenapa Max Havelaar memakai anak judul Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda. Semata-mata sebagai kritiknya terhadap sistem tanam paksa. Seperti diungkapkan sendiri oleh Max Havelaar. "Sebab kita bersuka cita bukan karena memotong padi, kita bersuka cita karena memotong padi yang kita tanam," demikian tulisnya, di bulan Januari 1856.

Kendati sistem tanam paksa sudah ratusan tahun berlalu, namun berbagai kasus yang terjadi pada kisah Max Havelaar dengan mudah bisa ditemukan para pembaca cerita pagi. Demikian, semoga ulasan singkat ini memberi manfaat.

Multatuli atau dalam bahasa Latin berarti banyak menderita, merupakan kakek dari Ernest Douwes Dekker, seorang perintis kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi menteri negara dalam Kabinet Sjahrir III, dan akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Dalam konteks kekinian, buah pena Multatuli masih terasa relevan. Padahal, karyanya yang berisi tentang kritik tajam sistem tanam paksa Hindia Belanda sudah lewat selama ratusan tahun lalu.

Pada cerita pagi kali ini, ulasan tentang karya Multatuli bukan untuk menghidupkan kembali mayat yang telah menjadi debu. Melainkan seperti yang diungkapkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri, pada Kata Pengantar buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda, terjemahan HB Jassin, Djambatan 1972.

Dikatakannya, relevansi Max Havelaar dalam kondisi kekinian adalah masih ditemukannya kesewenangan para bupati/wali kota, atau para kepala daerah sekitar terhadap masyarakat, dan masih ditemukannya sistem feodalisme di lingkungan pejabat daerah.

Terpenting, adalah bagaimana sikap Multatuli dalam melakukan perbaikan satu sistem yang korup dan sewenang-wenang dari dalam sistem yang dia sendiri ada di dalamnya. Sebagai akibat dari aksinya tersebut, dia sendiri yang akhirnya menjadi korban.

Untuk mengetahui sekilas tentang perjuangan Multatuli, baiklah akan diulas sedikit perjalanan Eduard Douwes Dekker. Hal ini menjadi penting, karena Max Havelaar karyanya yang tersohor itu merupakan satu catatan perjalanan hidupnya di berbagai daerah di Indonesia.

Eduard pertama menginjakkan kakinya ke Indonesia, di Pulau Jawa, pada tahun 1839. Saat itu, dia bekerja sebagai ambtenaar atau pegawai negeri, di kantor Pengawasan Keuangan Batavia.

Tiga tahun kemudian, dia kembali melamar kerja sebagai pegawai pamong praja di Sumatera Barat. Oleh Gubernur Sumatera Barat Jenderal Andreas Victor Michiels, dia dikirim ke Kota Natal sebagai seorang kontrolir, mengurus bagian keuangan dan administrasi.

Namun di sana dia tidak disukai oleh kepala daerah sekitar dan para atasannya. Akhirnya dia dipecat dengan tuduhan telah menggelapkan keuangan daerah. Tetapi tuduhan itu tidak pernah terbukti, karena dia memang tidak pernah melakukan perbuatan tersebut.

Setelah dipecat, selama satu tahun lebih dia menganggur dan hidup serba kekurangan di Padang. Akhirnya, dia kembali ke Batavia, di bulan September 1844. Dua tahun kemudian, dia menikah dengan Everdine van Wijnbergen, gadis keturunan bangsawan.

Karena tuduhan terhadapnya tidak pernah terbukti, akhirnya namanya direhabilitasi, dan dia kembali diberikan kepercayaan untuk bekerja sebagai pegawai sementara, di Asisten Residen Purwakarta.

Dua tahun kemudian, pada tahun 1846, dia diangkat menjadi pegawai tetap. Sejak itu, kariernya melaju dengan cepat. April 1849, dia diangkat menjadi Sekretaris Residen Manado, dan menempati posisi nomor dua paling tinggi pegawai Hindia Belanda, yakni asisten residen.

Dia lalu ditugaskan ke Ambon, pada Februari 1851. Di sana, dia kembali terlibat konflik dengan atasannya Gubernur Maluku, yang memiliki kekuatan sangat besar terhadap bawahan-bawahannya.

Capek dengan situasi tersebut, dia kembali ke Belanda bersama istrinya dan merayakan Hari Natal 1852 di sana. Selama beberapa tahun hidup di Belanda, perekonomiannya sangat buruk, dan hutangnya menumpuk. Dia juga mulai kecanduan judi. Dalam kondisi itu lah anaknya lahir.

Akhirnya, dia memutuskan balik ke Batavia, dan mengajak anggota keluarganya hidup di sana. Dia tiba 10 September 1855. Setahun kemudian, dia mendapatkan lagi pekerjaannya. Kali ini dia ditempatkan sebagai Asisten Residen Lebak, Banten, di Rangkasbitung.

Setibanya di Lebak, Eduard tercenggang. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memberikan kekuasaan hak waris kepada Bupati Lebak Raden Adipati Karta Natanegara selama 30 tahun. Selama itu, pemerintahan berjalan sangat korup, dan rakyat hidup sangat sengsara.

Penduduk yang hidup di bawah kekuasaan bupati diwajibkan bekerja rodi. Bupati juga merampas semua hasil bumi dan ternak milik rakyat. Sebagian ada yang dibeli, namun dengan harga yang sangat murah.

Dia lalu melaporkan tindakan sang bupati dan anggota keluarganya kepada Residen C.P. Brest van Kempendengan. Dia juga meminta bupati dan anggota keluarganya ditahan. Laporan itu ditulis dalam sepucuk surat dengan sangat rinci, berikut catatan pemerintahan.

Laporan itu sangat mengejutkan van Kempendengan, hingga memaksanya untuk melakukan pemeriksaan di tempat. Hasilnya, bupati dinyatakan tidak bersalah. Hal ini membuatnya kecewa.

Tidak puas dengan pemeriksaan van Kempendengan, Eduard meneruskan suratnya kepada Gubernur Jendral A.J Duymaer van Twist. Laporannya diterima, tetapi mendapat tanggapan negatif. Eduard justru dianggap melanggar hirarki pemerintahan Hindia Belanda.

Dia dianggap bersalah, sikapnya dinilai tidak pantas, karena sebagai seorang bawahan tidak pantas melaporkan atasannya. Dia pun kembali kecewa. Tidak mau bertahan dalam sistem yang korup dan menindas, Eduard akhirnya mundur sebagai Asisten Residen Lebak.

Selama menjadi pejabat kolonial, Eduard selalu terlibat konflik dengan atasannya yang sewenang-wenang. Sikap kritisnya terhadap sistem kolonial yang menyengsarakan kaum bumiputra, tidak bisa dia terima. Untuk itu, dia rela kehilangan semuanya, termasuk jabatannya.

Baginya, tidak ada yang lebih penting di Dunia, selain memanusiakan manusia. Meski dia sendiri yang harus menderita. Sampai di sini ulasan perjalanan Eduard Douwes Dekker di Indonesia diakhiri, dan dilanjutkan dengan Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda.

Dalam karya sastra, Multatuli atau Eduard Douwes Dekker benar-benar mendapatkan kemerdekaannya. Dengan bebas, dia bisa menulis setiap detail kekejaman sistem kolonial Belanda. Bukti-bukti yang dia sajikan dalam tulisannya, membuat karya itu menjadi sangat hidup dan otentik.

Dari semua daerah di Indonesia yang pernah disinggahinya, kawasan Lebak, Banten lah yang mendapat porsi paling besar. Melalui tokoh Max Havelaar, dia mengungkapkan semua pengalamannya dengan jujur.

Drs G. Termorshuizen dalam Pendahuluan buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda, terjemahan HB Jassin, Djambatan 1972, mengungkapkan apresiasinya terhadap Max Havelaar. Menurutnya, Max Havelaar merupakan karya sastra yang mampu menjadi tenaga sosial untuk mendorong perbaikan sistem masyarakat di bawah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Dengan jelas, Max Havelaar menceritakan sistem tanam paksa yang berlaku saat itu. Di mana penduduk dipaksa menyerahkan seperlima tanahnya kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dan menanam hasil bumi untuk pasar Eropa, seperti kopi, teh, dan gula.

Para penduduk juga dipaksa bekerja di kebun dan dibayar dengan upah tanam yang sering kali upah tersebut tidak sampai ke tangan mereka, tetapi hanya sampai ke tangan para demang saja.

Melalui catatan langsung di lapangan, Max Havelaar juga mampu menggambarkan dengan tepat penderitaan rakyat di berbagai daerah, di bawah sistem Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Dari tulisannya itu, dapat diketahui kemana arah pena Multatuli diarahkan.

Dari sini juga lah dapat diketahui kenapa Max Havelaar memakai anak judul Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda. Semata-mata sebagai kritiknya terhadap sistem tanam paksa. Seperti diungkapkan sendiri oleh Max Havelaar. "Sebab kita bersuka cita bukan karena memotong padi, kita bersuka cita karena memotong padi yang kita tanam," demikian tulisnya, di bulan Januari 1856.

Kendati sistem tanam paksa sudah ratusan tahun berlalu, namun berbagai kasus yang terjadi pada kisah Max Havelaar dengan mudah bisa ditemukan para pembaca cerita pagi. Demikian, semoga ulasan singkat ini memberi manfaat.

(san)